きょうはネット詐欺・危機管理について学びます。

サイトを見ただけで法外な料金を求められる架空請求の被害が後を絶ちません。なぜネット詐欺がこれほど広がっているのか?

それは、人間心理のスキをついた巧みな振る舞いにあります。相手は非常に巧妙で、警戒していても一瞬の油断を突かれるのです。日本人の仕事スタイルのスキを突かれることもあります。

ダウンロードフォルダの圧縮ファイルを開いても、初期設定では、拡張子自体が表示されないなど、識別は一層困難です。

きょうはあなたと、ネットを安全に使うための学習をします。

1.ネット詐欺でソフトのインストールを促す手口

私は過去いろいろなトラブルに見舞われました。

1.「パソコンがウィルスに感染しました!」

操作中、突然けたたましくパソコンから異音が発生し、慌てふためくと、「パソコンがウィルスに感染しました!」と表示され、つづけて「ここに電話してください!」と番号が記されていました。

マイクロソフトのロゴがあったのでつい信用したのですが、電話すると外国人らしき人が「パソコン遠隔操作のボタン」を押すよう指示してきたのです。法外な解除ソフトの売り込みでした。

あるときは、WordPress にしょっちゅう迷惑メールが届いたこともあります。どうもプラグインから侵入したようです。それ以降プラグイン挿入は10個前後と少なくしました。昔からだといくつも「ランサムウェア」に類したトラブルに見舞われましたが、実質的な被害はありません。

「教材を購入して技能を身につけたら、仕事を発注する」詐欺

高額な教材を売りつけるだけで、仕事が発注されないケースがあり、「内職詐欺」「内職商法」などと呼ばれています。主婦や定年退職間際の人が被害にあうケースや、仕事を始めるマニュアルを売りつけるものの、価格に見合う収入がないという事例もあります。

結論からいえば、大半は法的には「契約不成立」、仮に成立したとしても「錯誤無効」にあたり、支払い義務はありません。だからといって、相手に問い合わせるのは考えもの。こちらの電話番号、メールアドレスなどの個人情報を与えてしまい、それを逆手にいやがらせを受ける恐れがあります。

ごくまれに、訴訟を提起してくる場合もあります。本物の訴状だと、放置しておくと不利益を被ることもあるので、裁判所に本当に訴訟が起こされたかを確認し、最寄りの消費生活センターに相談するのが肝要です。

被害にあったら最寄りの消費生活センターに相談

ウェブページを見ているときに、バナー広告の位置に「エラーを検出しました」といった偽の警告メッセージが表示されることもあります。これをクリックしないでください。ブラウザ右上の《×》ボタンをクリックして、ブラウザ自体を閉じてください。

警告メッセージの書かれたウィンドウにあるボタンは《いいえ》《キャンセル》《×》を含め、いずれもクリックしてはいけません。ブラウザを閉じても、しつこく偽の警告メッセージが表示されるときは、その都度、右上の《×》をクリックするか、キーボードの《Esc》を押して閉じます。

広告をクリックすると、スキャン中の状態を模した画面が開き、そこに「危険ファイルを検出」といった偽の警告メッセージが出ることもあります。「ブラウザごと閉じる」を原則にして、同様に対処してください。

ファイルやプログラムをダウンロードするかどうか聞くダイアログボックスが表示されたら、右上の《×》で閉じてください。《OK》《実行》《保存》をクリックすると、ソフトがダウンロードされてしまうので、注意してください。

うっかりソフトをインストールしてしまったら、ハードディスクの《コントロールパネル》→《プログラムのアンインストール》を開き《アンインストール》を実行すれば、ソフトは削除されます。

うっかりソフトをインストールしてしまったら、ソフトは削除しましょう。

2.「手軽にお金が儲かる」という「うまい話」への勧誘

油断もスキもありません。

偽サイトは本物のサイトとよく似たURLを使うことが多いんや。例えば、微妙に文字が違うとか、.comが.netになってるとかや。URLをしっかり確認して、公式サイトと同じかどうかチェックするんや。安全なサイトは、URLの始まりが「https://」になってて、鍵マークが表示されてるんや。このSSL証明書がないサイトには個人情報を入力せんようにするんや。

メールやSNSで送られてくるリンクが怪しいと思ったら、クリックせんことや。不審なリンクは直接公式サイトにアクセスして、そっから情報を探すようにするんや。ちゃんとしたセキュリティソフトをインストールして、フィッシング対策を有効にしとくことが大事やで。これで、怪しいサイトにアクセスしようとした時に警告が出ることが多いんや。

公式からのメールやったら、送信元のアドレスも公式のドメインを使ってるはずや。不審なアドレスからのメールには注意して、直接公式サイトに問い合わせるのが安全やで。どんなサイトでも、むやみに個人情報を入力せんことが大事やで。必要な場合でも、そのサイトが本当に信頼できるかどうかをよく確認するんや。

同じパスワードを複数のサイトで使わんようにするんや。パスワード管理アプリを使って、複雑なパスワードを管理するのもええ方法やで。フィッシング詐欺や偽サイトについての情報を常にアップデートして、自分自身を守る知識を持つことが大事や。定期的に最新のフィッシング手口を調べるとええで。

こんな感じで注意してたら、偽のウェブサイトに誘導されるリスクを減らせるはずやで。

1.マルチまがい

登録料などの理由でお金の振り込みをさせられ、他の人を勧誘して登録させるとお金が戻る、というマルチまがいのケースもあります。

例えば偽のウェブサイトに誘導されて、個人情報を入力してしまうケースもあります。誘導には偽の電子メールが利用されていますが、ウェブ検索の結果などから犯罪用ページにアクセスしてしまう人もいます。

ページやプログラムが本当に正しく安全かどうかを見極めるのは相当難しくなっています。企業のウェブサイトのような正規ページを改ざんし、ウィルス配布に利用する事件まで起きています。外見はそのままで、特殊な指示をページに混入させ、別のウェブサイトからウィルスをインストールさせるのです。

被害者に改ざん内容は見えません。

2.動画サイトを装い、「再生にプラグインが必要です」

といった画面を出してだまし、ウィルスをインストールさせる手口もあります。

架空のソフトメーカーを名乗り、機能しないセキュリティソフトなどを売りつけてお金をとる詐欺的ソフトです。「怪しいページは見ない」「変なソフトはダウンロードしない」という人も油断は禁物。USB メモリーなどから感染するウィルスもあり、ネットにつながらなくても危険はゼロではありません。

YouTube の一部のページに、あたかも閲覧者のパソコンにセキュリティ上のトラブルがあるかのような警告が、バナー広告として掲載されたことがあります。広告をクリックすると、偽のセキュリティ対策ソフトをインストールするように誘導され、本人もよくわからないうちにソフトをインストールしたり購入したりする被害が出ました。

ウェブページを見ているときに、バナー広告の位置に「エラーを検出しました」といった偽の警告メッセージが表示されることがあります。これをクリックしてはいけません。ブラウザー右上の「×」をクリックしてブラウザー自体を閉じてください。

警告メッセージの書かれたウィンドウにあるボタンは「いいえ」「キャンセル」「×」を含め、どれもくりっくしてはいけません。ブラウザーを閉じても、しつこく偽の警告メッセージが表示されるときは、その都度、右上の「×」をクリックするか、キーボードの「Esc」を押して閉じます。

ファイルやプログラムをダウンロードするかどうかを聞くダイアログボックスが表示されたら、右上の「×」で閉じてください。「ok」「実行」「保存」をクリックすると、ソフトがダウンロードされてしまいます。うっかりソフトをインストールしてしまったら、「Windows システムツール」→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」から削除します。

「プログラムのアンインストール」から削除します。

3.フィッシング詐欺

金融機関やネットオークションを装った偽のホームページに誘導して会員情報を盗もうとするケースもあります。

偽のメールを送りつけて偽サイトに誘導、カード情報を入力させて金品をだましとる手法です。特にスマホからだと、偽サイトかどうかを見分けにくいです。パソコンなら偽サイトの URL にマウスのカーソルを合わせると、おかしな文字列のサイトが出てきておかしいと気づくこともあります。

カードの場合は、詐欺で使われた分の額は、全額補償してもらえます。規約違反などがない限り、届け出から60日さかのぼった日を起点として全額補償されるのが一般的です。犯人は利用者の多いサイトと見た目がそっくりな偽のホームページを用意し、利用者に ID とパスワードや暗証番号をを入力させて情報を盗むのです。

有名企業やサービスからのメール・SMSを装い、受信者に偽のウェブページにアクセスするよう仕向け、そのページにて「IDやパスワード」「クレジットカード番号」などの入力を要求し、情報を盗み取る行為をいいます。リンクをクリックしたり、個人情報を入力したりすると、攻撃者に情報が送信されます。

いくらパスワードを変えたところで,こういうフィッシングメールにだまされて入力したクレカ番号などは戻ってこないです。メールのリンクはクリックしないことです。いつもと異なる URL ならクリックしないほうが安全です。ブラウザーの「お気に入り」や紙の資料にある URL を入力してサイトにいきましょう。

金融機関を装い、カードの番号などを急いで入力するよう催促する。本物そっくりのメールに引っかかると、情報が盗まれます。もっともらしい餌で利用者を釣るので「フィッシング」と呼ばれています。

魚のように釣られないようにしましょう。

4.ワンクリック詐欺

「はい」のボタンを押させるワンクリック詐欺です。

パソコンや携帯電話のサイトで、加入の案内や手続きもなく、「利用料の〇万円支払え」と画面などで請求するのがワンクリック詐欺です。警告画面に見せかけた画面で「はい」ボタンをクリックさせ、高額な有料サービス契約を結ばせるものです。

「偽のセキュリティソフト」は、ホームページが加工されていて、アクセスするとセキュリティソフトのような画面が立ち上がり「ウィルスに感染しています。除去には製品版が必要です」と表示、購入を促すものまであります。ウィルスほ配布や詐欺ページへの誘導は、電子メールを使ったものが多いのですが、アドレスを短く変換する「短縮URL」が多いのでアドレスから危険性を判断しにくいですね。

対策としてはパソコン上のソフトを最新に保ってセキュリティの弱点をなくすのが一番です。万一の感染被害に備え、データのバックアップをとっておくことも重要です。ウィルス対策ソフトは、パソコン上で動くウィルスには有効ですが、だまされてクレジットカード番号を入力してしまうばあいや、有料サービスに契約してしまうケースにはまったく無力です。

個人情報の入力やアドレスのクリックは慎重に。画面の内容は表示されてないページの下までよく読みましょう。スマホでは面倒でも、未使用時にパスワードや暗証番号にロックします。サービスの内容と料金などを説明して利用者の承認を得るという手続きをせずにお金を請求することは認められていません。ワンクリック詐欺の請求を受けても、支払う義務はありません。

しかし、巧妙な手口としつこい請求に負けて支払う人が多いのも事実です。あなたのブログや SNSに知人などを装った犯人が、芸能関係の裏話などのコメントを、サイトのアドレス付きで書き込みます。そこへクリックするとワンクリック詐欺サイトに飛び込みます。相手は、あなたがクリックしたことを判別できるよう準備しています。サイトを閲覧したことを知ったうえで、メールなどで請求してきます。

対策としては、一人で抱え込まず周囲に相談します。消費生活センターや警察などの関与を犯人が知ると、不当な請求は来なくなります。ユーザー名やパスワードを共有化しないことも大事です。なりすまし被害の最小化にもなります。

ユーザー名やパスワードを共有化しないこと。

3.ウィルスだけではない、偽の表示でだます

攻撃者はあの手この手であなたを狙っています。

1.スキミング

”上澄みを救いとる”という意味の英語で、財布やポケットの中の、カードの口座番号や会員番号を気づかぬうちに盗み取る手口です。情報を読み取る機器を、そっとかざすだけです。電車で居眠りしていても盗まれます。番号を基にカードを偽造し、本人の知らない間に銀行から金を引き出すのです。

スキミング(skimming)は、クレジットカードやデビットカードなどの個人情報を盗むために行われる詐欺手法の一つです。スキミングを防止するためにはカードを安全な場所に保管し、他人に渡さないようにしましょう。また、カードを使う際には、周りに人がいないかを確認し、他人にカード情報が見られないように注意しましょう。

ATMを利用する際には、信頼できる銀行や公共の場所のATMを選ぶようにしましょう。特に、外部から装置が取り付けられていないか、カードスロットやキーパッドに異常がないかを確認しましょう。

クレジットカードを使用する際には、POS端末が正規のものであることを確認しましょう。不審な装置が取り付けられていたり、異常な挙動をしている場合は、利用を避けましょう。

カード番号やセキュリティコードを他人と共有しないようにしましょう。特に、電話やメールなどで個人情報を求められた場合には、注意が必要です。また、オンラインショッピングをする際には、安全なウェブサイトを利用し、セキュアな決済方法を選択しましょう。

銀行取引明細やクレジットカードの利用明細を定期的に確認し、不正な取引がないかをチェックしましょう。もし不審な取引があった場合には、すぐにカード会社や銀行に連絡して報告しましょう。

これらの対策を実践することで、スキミングから個人情報を守ることができます。

また、金融機関やカード発行会社の提供するセキュリティ機能やアラートサービスを利用することもおすすめです。

2.架空請求Yahoo!オークション

3.マルウェア(Malware)

ウィルス、ワーム、トロイの木馬など、さまざまな種類の悪意のあるソフトウェアがあります。これらのマルウェアは、パソコンに侵入し、個人情報の盗難、データの破壊、不正なアクセスなどを引き起こす可能性があります。

4.スパイウェア(Spyware)

スパイウェアは、ユーザーのインターネット活動を監視し、個人情報を収集するために設計されたマルウェアの一種です。パスワード、クレジットカード情報、個人的なメッセージなどが盗まれることがあります。

5.ランサムウェア(Ransomware)

ランサムウェアは、コンピュータ上のデータを暗号化し、ユーザーが身代金を支払うまでデータにアクセスできなくするマルウェアです。身代金を支払っても、データが復号化されない場合もあります。

6.ゼロデイ攻撃(Zero-day Attack)

ゼロデイ攻撃は、セキュリティパッチやアップデートが公開される前に発生する脆弱性を悪用する攻撃です。この攻撃は予防措置がなく、未知の脆弱性に対して防御することが困難です。

7.ソーシャルエンジニアリング(Social Engineering)

ソーシャルエンジニアリングは、人々の信頼や誤解を利用して情報を入手する技術です。例えば、電話詐欺や偽の技術サポートの呼びかけなどがあります。

これらは一部ですが、パソコンへの攻撃にはさまざまな手法が存在します。

セキュリティソフトウェアの使用、アップデートの適用などを心がけましょう。

4.どんなパスワードがいい?

安易なパスワードを使うのは厳禁です。

ではどんなパスワードがいいかというと、推理されにくいパスワードということになりますが、それを管理するのは大変なことです。そこで一見何の意味もないような文字列に変更してくれるソフト(無料)を利用するのもいいかもしれません。

かってマイクロソフトの閲覧ソフト、インターネットエクスプローラーのセキュリティホールの不備を突いた侵入が相次いだことがあります。ホームページを見に行ったとき、その不備を悪用すれば、乗っ取り可能なプログラムを送り込み、遠隔操作ができるようになります。

あとはパソコンを破壊することも、中のデータをのぞき見することも思いのまま。監視ソフトをこっそり仕込み、メールのやり取りや様々なパスワードを盗むことも可能です。実際、不正侵入が起きても、気づく人は少ないでしょう。パソコンが破壊されたらわかりますが、一時的に他のシステムを攻撃するのに使ったり、中身を読み取ったりした後は、何も痕跡を残さずに消えてしまうことができます。

家庭では24時間つなぎっぱなしにせずに、こまめに電源を落とすことも大切です。クレジットカードの番号などの個人情報は、パソコン内に保存せず USB などに保存するくらいの注意が必要です。

特にクレジットカードの管理には気を付けて。

5.アンドロイド、iPhone スマホの危機管理

スマホを取り巻く危険についてまず安全な設定から。

日ごろ気をつけたいことは、念のため「使わないときにはロックされる」よう設定しておきます。

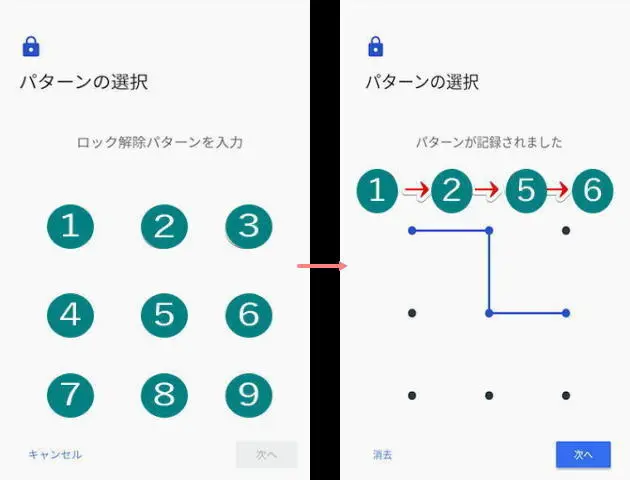

1.アンドロイドでは「パターン」の利用を

「設定」→「現在地情報とセキュリティ」→「画面ロックの変更」からアンドロイド・スマホでは、一筆書きのように画面をなぞってロックを解除する「パターン」をおすすめします。数字や文字jによるパスワードは字数を増やすほど安全ですが、多すぎると覚えにくくなります。

一筆書きは覚えやすく、入力も簡単ながら、正解を見破りにくいのが魅力です。

なお、主に最新機種で採用されている「アンドロイド」には、利用者の顔をカメラに映してロックを解除する機能がありますが、写真で解除される可能性があり、他の方法を利用した方がいいかもしれません。

パターン

画面の9点のうち、4つ以上を一筆書きの要領でなぞる。

PIN

4桁以上の数値

パスワード

4文字以上の英数記号

2.iPhone では、5桁以上のパスコードを使うのが安全

「パスコードオプション」は他の種類のパスコードを設定する場合です。デバイス(端末・周辺機器)にパスコードを設定しておくと、データが保護できます。

Touch ID に対応している場合は、パスコードの代わりに指紋を使えます。 Face ID に対応している場合は、パスコードの代わりに顔認証を使えます。以下の操作をする際には、パスコードの入力が必要です。

- 電源を入れる、または再起動する

- ホームボタンを押すか上にスワイプしてロックを解除する

- ソフトウェアをアップデートする

- データを消去する

- パスコード設定を表示または変更する

- iOS または iPadOS の構成プロファイルをインストールする

パスコードを設定する

- iPhone X 以降または Face ID 搭載の iPad では、「設定」>「Face ID とパスコード」の順に選択します。それ以前のモデルの iPhone では、「Touch ID とパスコード」を選択します。Touch ID に対応していないデバイスでは、「設定」>「パスコード」の順に選択します。

- 「パスコードをオンにする」をタップします。

パスコードまたはパスコード設定を変更する

iPhone X 以降または Face ID 搭載の iPad では、「設定」>「Face ID とパスコード」の順に選択します。それ以前のモデルの iPhone では、「設定」>「Touch ID とパスコード」の順に選択します。Touch ID に対応していないデバイスでは、「設定」>「パスコード」の順に選択します。設定項目やオプションがいくつか表示されます。

パスコードをオフにする

オプションをタップして、パスコードをオフに切り替えます。

パスコードを変更

新しい 6 桁のパスコードを入力します。または、「パスコードオプション」をタップして、4 桁の数字コード、カスタムの数字コード、またはカスタムの英数字コードに切り替えます。

パスコードを要求

デフォルトの設定では、画面がロックされた直後から、ロック解除にはパスコードの入力が必要になります。ロック直後からパスコードを必須にしたくない場合は、この設定を変更します。

ロック中にアクセスを許可

このオプションを使って、デバイスがロックされているときでも一部の機能

(「今日の表示」「通知センター」、iPhone/iPod touch/iPad の「コントロールセンター」「Siri」「メッセージで返信」「ホームコントロール」「ウォレット」「不在着信にかけ直す」「USB アクセサリ」など) を使えるようにするかどうかを指定します。

データを消去

パスコードの入力を 10回間違えたら、デバイスのデータを自動的に消去するかどうかを選択します。このオプションを有効にしない場合は、入力を10 回間違えた後、コンピュータでデバイスを復元する必要があります。

一方、iPone では、数字4桁の「簡単なパスワード」よりも、英数記号を使う長いパスワードの方が安全です。

数字(5文字以上)だけにしておけば、解除時に数字キーが使えて、素早く入力できます。

スマホがロックされるタイミングは、操作せず一定時間が経過するか、ロックボタンを押して画面が消えたときです。iPhone やアンドロイド最新版では、画面が消えてからロックがかかるまでの時間も設定できます。

これらの設定時間は短いほど安全性が高まる半面、解除を行う頻度が増えて不便を感じるかもしれません。自分の使いかたに合わせて調整します。アンドロイド・スマホの多くは、本体にメモリーカードを装着できます。例えロックをかけていても、カードの抜き取りまでは防げません。パソコンなどで保存内容を読み取られる可能性があります。

スマホは画面が狭く、偽装されたアドレスや長いアドレスを確認するのに手間がかかります。メールやツイッター、フェイスブックなどに書かれたリンクの正確なジャンプ先は、一度メモアプリなどにコピーすれば確認できますがこの方法でも、短縮サービスで短くなったアドレスの実際のページまではわかりません。

アプリに関しては、インストール後に気を配る

アンドロイドも iPhone も、有料アプリの購入後に支払通知のメールが届くので必ず確認します。知らないアプリを購入していた場合、自分のアカウントが他者に乗っ取られている可能性があります。一方で、通知を装って詐欺サイトに誘導する迷惑メールにも気を付けてください。

アンドロイドでは、公式の「グーグル・プレイ」以外からのアプリのインストールをブロックする設定にしておくのも、不正なアプリを防ぐ効果があります。

※「リンク先」のアドレス(URL)は、メモリアプリなどで確認できます。

リンクを長押ししてメニューを表示し、「URL のコピー」「リンクのコピー」などをタップしてから、メモリーアプリなどに貼り付けると、長いアドレスでも全体を確認できます。

※「グーグル・プレイ」以外からのインストールはブロックしておく「提供元不明のアプリ」のチェックを外しておくと、グーグル・プレイ以外からのアプリのインストールがブロックされます。「設定」→「アプリケーション」から、「設定」→「セキュリティ」

「おトクにお試し」と誘う通販トラブル

通常価格より低価格で購入できるとうたう健康食品・化粧品・飲料で定期購入が条件となっている場合があります。

- 定期購入であると簡単に認識できないような表示にしてある

- 定期購入であると明示してあっても「いつでも解約可能」と称して契約させ、解約に応じないとか、ハードルを高くする

事例1:スマホの広告から「初回550円」という美白クリームを購入したら商品が届いた。その数日後さらに商品が届くので不審に思ったら、完了メールが届く。それには「初回注文日から1週間後に2回目として1個あたり13,000円、3回目以降は3ヵ月ごとに3個届く定期購入契約となっていた。

事例2:通常価格1万円のダイエットサプリメントが、初回500円で購入できると表示されている。定期購入契約だが「いつでも解約可能」「返金保証アリ」と表示されているので注文した。注文完了メールを確認すると、2回目の商品を受け取らずに解約すると、違約金が発生すると書いてある。

「最終確認画面」のチェックリスト

□定期購入が条件になってないか

□(定期購入が条件になっている場合)継続期間や購入回数が決められていないか

□払うことになる総額はいくらか

□解約の際の連絡手段を確認したか

□「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」、解約条件を確認したか

□利用規約の内容を確認したか

□「最終確認画面」をスクリーンショットで保存したか

※未成年者の場合

□販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックをいれている

□年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいる

(※引用:しんぶん赤旗2022年9月)

それでも、トラブルに遭遇してしまった場合は、官公庁や消費者団体、NPO などが設けている相談窓口に相談しましょう。

- インターネット消費者被害対策弁護団

- 国民生活センター

- 各地の消費者生活センターの一覧

- 警察庁

- 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口の一覧

- 架空請求など特定商取引法違反の事例を公表

- 総務省 電気通信消費者相談センター

- 内閣府「消費者の窓」

- インターネットホットライン連絡協議会

- WEB110(ウェブ・ワン・テン)

あとがき

ネットの世界では、パソコン初心者を狙って詐欺的な手口でソフトをインストールさせ、使用料を請求する悪質な商法が後を絶ちません。被害を防ぐ第一歩は、一つひとつの脅威の特徴や対処法をしっかり理解していくことではないでしょうか。

大事なのは、素性の分からないソフトをむやみにインストールしないことです。また、代金などを請求されても、クレジットカード番号や個人情報を安易に入力しないことです。

字がみっちり詰まった「使用許諾」の画面を見たことがあると思います。あまり気にも留めず、「同意」を押している人も多いと思いますが、実はこの中に、「個人情報が提供企業などに流れる可能性があります」などと書かれている場合があるのです。

一度お金を支払ってしまうと返金は難しいのが実情です。購入時に年間使用ライセンスを自動更新する契約を結んでいる恐れもあるので、カード会社に連絡してクレジットかーどの番号を変更しておきましょう。ウィルス対策と同様、OS のバージョンアップをする、よくわからないメールは開かない、使用許諾をきちんと読むといった基本を守れば、そんなに危ないプログラムが入り込むことはありません。

ネット詐欺・架空請求について、悩みや疑問がありましたらご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です)。いただいたコメントはすべて拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント